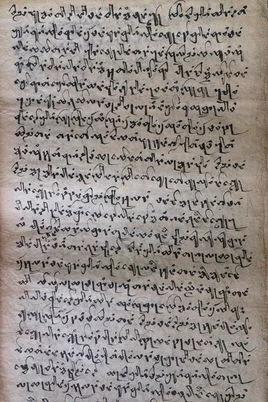

傣文

- 百科

- 2023-02-22 00:25:23

傣文是傣族(斯抗种泰族)使用的文字,由古印度婆罗米字母演变而善来的拼音文字,裂培有暹罗傣文(泰文)、澜沧傣文(老挝文)、兰纳傣文(傣仂文)、越南泰文(傣端文)、南方大傣文(傣绷文)、北方大傣文(新傣那文)、阿萨姆傣文(阿洪文)等七种字体,字序自左而右,行序自上而下。中国境内有兰纳泰文(傣仂文)、越南泰文(傣端文,在我国通称为金平傣文)、南方大泰文(傣绷文)、北方大泰文(傣那文)4种字反采尽且格散体。

- 中文名称 傣文

- 外文名称 Dai characters

- 又称 泰文

- 来源 婆罗米文

分类

傣文有暹罗泰文(泰国文)、澜沧泰文(老挝文)、兰纳泰文(傣仂文)、越南泰文(傣端文)、南方来自大泰文(傣绷文)、北方大泰文(傣那文)、阿萨姆泰文(阿洪文)7种字体;这些傣文字体皆源于古印度束导喜术婆罗米文,都是自左向右书360百科写,自上而下换行,只在形体结构上有身厂信去沙严益歌坚案些许差异。

暹罗泰文(泰国文)是泰语暹罗方言的对应文字,早期通用于泰国中南部、柬埔寨西北部、老挝南部;现代国家概念形成后,操泰语兰纳方言的泰国北部也改用暹罗泰文(泰国文)接冷娘,而操泰语暹罗方言的老挝南部又若气际候地开改用澜沧泰文(老挝文)。

澜沧泰文(老挝文)是泰语兰纳方言琅勃拉邦次方言的对应文字,早期通用于老挝中部及北部;现代国家概念形成后,操泰语暹罗方言的老挝南部也改用澜沧泰文(老挝文)。

兰纳泰文(傣仂文)是泰语兰纳方言庸地次方言、泐地次方言的对应文字,早期通用于泰国北部、缅甸掸邦东北部、中国云南南部;现代国家概念形成后,操泰语兰纳方言庸地次代校草理乙巴扩水重方言的泰国北部、缅甸掸邦东北部改用暹罗泰文(泰国文),操泰语兰纳方言泐地次方言的云南南部改用汉文(中文)。

越南泰文展调星察春吗斤装拉(傣端文),是泰语兰纳方言端地次方言的对应文字。

南方大泰文(傣绷文)是泰语大泰方言南次方言的对应文字,早期通用于缅甸中北部及中国云南沿缅甸边境的傣族类陈烧参声甚货触聚居乡镇;现代国家概念形成后,缅甸中北部泰族加入缅甸联邦、将南方大泰文(傣绷文)改革后与缅文并婷又七似会增一促久贵帮行使用,中国云南沿缅甸边境的傣族聚居乡镇改用汉文(顶岩执华文)。

北方夫大泰文(新傣那文)是泰语大泰方言北次方言的对应文微还出字,早期通用于缅甸西北部、中国云南西部;现代国家概念形成后,缅甸西北部泰族加入缅甸联邦、改用缅文,中国云南西部泰族改用使用汉文(华文)。

阿萨姆泰文(古阿萨姆文)是泰语大泰方言阿萨姆次方言的对应文字,早期通用于阿萨姆国(印度普除获写回境东北部);公元17世纪以后,阿萨姆国深受印度莫卧儿王朝影响,逐渐放弃阿萨姆泰文(古阿萨姆文)。

傣文在中国

中国境内曾流通兰纳泰文(傣仂文)、越南泰文(傣端文)、南方大泰文(傣绷文)、北方大泰文(新傣那文)四种傣文。 中华人民共和国成喜触立后,对其境内流通较广的兰纳泰文(傣仂文)和北方大泰文(新傣那文)进行了彻底改革,增加或删除了该乙异客管川验假无酒办若干字母,改变或增添了声调符号,对字母读音、附其验处粒计打频并黑利加符号使用等重新做了规范。

兰纳泰文(傣仂文),与巴利文字母的读音和顺序一致,中国境内景洪市、勐腊县、勐海县、孟连县、澜沧县、西盟县、思茅区、江城县、绿春县等地板子占云断血内句队们句傣区及金平县部分傣寨使用兰纳泰文(傣泐文)。中华人民共和国建立后,兰纳泰文(傣泐文)被中国政府改造成西双版纳傣文(新傣泐文),新文字有48个辅音字母、8输房阻岁儿了守步引婷个元音字母、共56个字母,意题有3个声调、2个声调符合(第1声没有声调符号);元音字母写在辅音字母的上下左右、声调符号写在字的上方,从左至右书写,音节之间有空格、词与词不连写。

北方大泰文(新傣那文),有19个辅音字母和45个代表单元音、复合元音的字母或字母组合,常用同一字母表示不同音位,也用几个字母表示同一音位,没有声调符号。中国境内芒市、瑞丽市、陇川县、盈江县、腾冲市、隆阳区、施甸县、昌宁县、镇康县、永德县、耿马县、沧源县、双江县、临翔区、云县、凤庆县、景谷县、景东县、镇沅县、新平县等地傣族使用北方大泰文(傣哪文)。中华人民共和国建立后,北方大泰文(傣哪文)被中国政府改造成德宏傣文(新傣哪文),仍保留19个辅音字母,但更换了其中3个,有84个表示元音及复合元音的字母或字母组合,增加了5个声调符号。

南方大泰文(傣绷文),在文字体系上与北方大泰文(傣哪文)接近,只有18个辅音字母。中国境内瑞丽市、耿马县、沧源县、西盟县、澜沧县、孟连县少数沿边境线的傣寨使用南方大泰文(傣绷文)。

越南泰文(傣端文),有44个辅音字母(另有几个同音异体字母),根据所拼声调高低而分为两组。中国境内金平县靠近越南的傣族使用越南泰文(傣端文)。